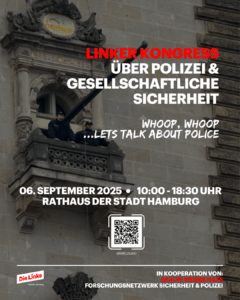

6. September 2025, 10-18:30 h, Rathaus der Stadt Hamburg | Anmeldung

Veranstaltende: Fraktion Die Linke in der Hamburgischen Bürgerschaft in Kooperation mit dem Forschungsnetzwerk Sicherheit&Polizei (Sichpol) und der Braun-Weissen Hilfe

Unser Kongress lädt zu einer kritischen Auseinandersetzung mit der Rolle der Polizei in der Gesellschaft ein und fragt darüber hinaus danach wie alternative Antworten auf Fragen gesellschaftlicher Sicherheit aussehen können. Wir möchten Raum schaffen für einen gemeinsamen Austausch und Diskussion über alternative Perspektiven auf Sicherheit und Gesellschaft.

Der Kongress richtet sich an alle Interessierten, ob Aktivist*innen, Wissenschaftler*innen, Sozialarbeiter*innen, Jurist*innen, Journalist*innen und auch alle anderen, die sich für eine kritische Auseinandersetzung mit Polizei und gesellschaftlicher Sicherheit interessieren.

Programm

| 10.00 Uhr | BegrüßungDeniz Celik, innenpolitische Sprecher der Linksfraktion Hamburg |

| 10.15 Uhr – 10:45 Uhr |

Keynote von Fabien Jobard: Die Zukunft der Polizei in Europa, zwischen Bürgernähe und Autoritarismus |

| 10.45 Uhr – 11.00 Uhr |

Pause |

| 11.00 Uhr – 12.30 Uhr |

Workshopphase I

|

| 12.30 Uhr – 13.30 Uhr |

Mittagspause + Networking + Socialisen |

| 13.30 Uhr – 15.00 Uhr |

Workshopphase II

|

| 15.00 Uhr – 15.30 Uhr |

Pause |

| 15.30 Uhr – 17.15 Uhr |

Podiumsdiskussion: Was heißt linke Sicherheitspolitik? mit Diskutant*innen aus Wissenschaft, Aktivismus und Recht |

| 17.15 Uhr – max. 18.30 Uhr |

Networking bei Rosé und Bretzeln |

Workshopphase I: 11:00 bis 12:30 Uhr

Verlängerter Macchiato oder verlängerte Polizei? Ein Workshop zum kommerziellen Sicherheitsgewerbe

Volker Eick (Politikwissenschaftler & Mitglied der CILIP-Redaktion)

Urbaner Raum ist immer umkämpftes Terrain. Bertolt Brecht hatte das mit der Formulierung, es herrsche »immer Krieg in unseren Städten« auf einen Punkt gebracht. Seit den 1980er Jahren wurde aus dem ›Gemeinwesen Stadt‹ das ›Unternehmen Stadt‹. Unsicherheitspolitiken und -ökonomien reagieren auf diese Veränderungsprozesse und treiben sie voran: Exklusions- und selektive Integrationsprozesse werden durch staatliche, kommerzielle und ›zivilgesellschaftliche‹ Akteure arbeitsteilig exekutiert. Der Workshop widmet sich einem der Player genauer: dem kommerziellen Sicherheitsgewerbe.

Rechtswidrige Polizeigewalt

Benjamin Derin (Jurist, Goethe-Universität Frankfurt am Main)

„Gesellschaftliche Kritik an der Polizei entzündet sich regelmäßig an Vorwürfen rechtswidriger Gewalt und Forderungen nach deren Aufklärung. Doch welche Maßstäbe liegen dem eigentlich zugrunde, was ist etwa der Unterschied zwischen Rechtmäßigkeit und Legitimität und welche Rolle spielt Gewalt grundsätzlich für die Institution und ihre gesellschaftliche Funktion? Was wissen wir über polizeiliche Gewalt, ihre Entstehungsdynamik und die von ihr besonders Betroffenen? Was ist besonders an ihrer rechtlichen Aufarbeitung und wie wird über sie diskutiert? Und was gilt es also zu tun, was wäre zu fordern und auf welche Grenzen stoßen diesbezügliche Forderungen?“

Drohnen bei Polizei und Grenztruppen

Matthias Monroy (Wissensarbeiter & Mitglied der Redaktion der Zeitschrift CILIP.)

Vor fast 20 Jahren hat Sachsen die ersten Polizeidrohnen in Deutschland eingeführt, inzwischen fliegen die meist aus China stammenden Quadro- oder Multikopter in allen Bundesländern für Verkehrspolizei, Kriminalämter oder den Streifendienst. An den EU-Außengrenzen werden indes deutlich größere Aufklärungsdrohnen stationiert, sie stammen von Rüstungskonzernen aus Israel oder den betreffenden Staaten. Im Mittelmeer ist dafür die Grenzagentur Frontex verantwortlich, die nun auch aus der Stratosphäre besatzungslos überwachen will.

Polizeiliche Todesschüsse

Laura Schmitz (Kriminologin, Universität Münster)

Der polizeiliche Schusswaffengebrauch – sowohl in Deutschland als auch international – ist in den vergangenen Jahren zunehmend in den gesellschaftlichen Fokus gerückt – unter anderem aufgrund steigender Fallzahlen von polizeilichem Schusswaffengebrauch mit Todesfolge sowie einzelner öffentlich kontrovers diskutierter Vorfälle.

Der Workshop bietet Raum für eine erste Annäherung an das Thema Schusswaffengebrauch im Kontext rechtlicher Rahmenbedingungen, institutionellem Handeln, Konfliktdynamiken sowieo gesellschaftlicher Wahrnehmungen und Debatten, weiterhin werden Aspekte im Zusammenhang mit Police Accountability – also der polizeilichen Rechenschaftspflicht innerhalb einer Demokratie – erarbeitet.

Workshopphase II: 13:30 bis 15:00 Uhr

Unabhängige Polizeibeschwerdestellen und die demokratische Kontrolle der Polizei

Eric Töpfer (Deutsches Instutit für Menschenrechte)

Für eine bessere Kontrolle der Polizei wird regelmäßig nach unabhängigen Polizeibeschwerdestellen gerufen. Dabei bleibt häufig unklar, was genau solche Stellen leisten sollen und welche Unabhängigkeit es dafür braucht. Im Workshop sollen Antworten auf diese Fragen entwickelt werden, um die aktuell in Deutschland existierenden Beschwerdemechanismen daran zu messen.

Einmal gespeichert, immer verdächtig? – Polizeidatenbanken, Palantir & Grundrechte

Simone Ruf (Juristin, Gesellschaft für Freiheitsrechte)

Wer einmal in einer polizeilichen Datenbank landet, bleibt oft jahrelang gespeichert – häufig ohne es zu wissen. Der Weg hinein ist kurz: eine Kontrolle bei einer Demo, eine Anzeige, ein Verkehrsunfall reichen oft aus. Neue Analyse-Tools wie Palantir verschärfen die Problematik massiv, indem sie Daten automatisiert verknüpfen und bewerten. So wird aus einem isolierten Datenpunkt schnell ein Risiko-Label – mit realen Folgen wie Ausreiseverboten. Wir schauen auf die Grundrechtsprobleme und was Betroffene tun können, um sich zu wehren.“

Videoüberwachung des öffentlichen Raums / Einsatz von Verhaltens-/ Gesichtserkennungssoftware und KI

Matthias Marx (Universität Hamburg)

n diesem Workshop setzen wir uns kritisch mit der zunehmenden KI-gestützten Videoüberwachung im öffentlichen Raum auseinander. Ein einleitender Vortrag veranschaulicht am Beispiel des Hansaplatzes in Hamburg konkrete Überwachungspraktiken und gibt Einblick, wie Künstliche Intelligenz zur Erkennung, Verfolgung und Kategorisierung von Menschen eingesetzt wird.

Wie erkennen wir solche Überwachung und was können wir ihr entgegensetzen? Ob durch Protest, Beschwerden oder direkte Aktionen, gemeinsam wollen wir im Rahmen des Workshops Handlungsmöglichkeiten sichtbar machen, diskutieren und weiterentwickeln.

Institutioneller Rassismus und polizeiliche Kontrollen

Roman Thurn (Soziologe, HWR Berlin)

Rassismus ist in der Polizei in verschiedenen Formen institutionalisiert: vom racial profiling an sogenannten ‚gefährlichen Orten‘ bis hin zu rassifizierenden Konstruktionen von Stammbäumen vermeintlicher ‚Clanfamilien‘ in den Datenbanken der Kriminalpolizeien. Die Betroffenen von Rassismus stehen einerseits verstärkt im polizeilichen Blick und erhalten andererseits weniger Schutz durch die Polizei: overpoliced&underprotected. In dem Workshop soll anhand einiger konkreter Fallbeispiele gezeigt werden, welche Rolle rassistische Zuschreibungen in der Konstruktion des polizeilichen Verdachts spielen. Daran anschließend soll diskutiert werden, wieso Rassismus sich in der Polizei so hartnäckig hält, und welche Möglichkeiten es gibt, ihn abzuschaffen.